フル中小企業診断士試験の通信講座を調べれば必ず「スタディング」か「診断士ゼミナール」のどちらかに行き着くと思います。

どちらも中小企業診断士試験対策通信講座の大手で、高い人気を誇る通信講座であり、甲乙つけがたい強みを持っています。

実際、初学者が両者を正確に比較して自分にあった通信講座を選び取るのは至難の業でしょう。

そこで今回は、通信講座を使って中小企業診断士試験に合格した筆者が、通信講座ツートップである「スタディング 中小企業診断士講座 ![]() 」と「診断士ゼミナール

」と「診断士ゼミナール ![]() 」の比較を、初学者にもわかりやすくしていきたいと思います。

」の比較を、初学者にもわかりやすくしていきたいと思います。

是非、最後まで読んで自分に合った通信講座を選び取ってください。

合格に大切なことは、教材選びに時間をかけず、素早い決断で試験勉強の時間を無駄にしないことですよ!

※本ページ内ではアフィリエイト広告を利用しています。

Contents

通信講座のメリット

私自身は通信講座で中小企業診断士試験に合格していますが、以前は予備校への通学が合格への一番の近道でした。

しかし、2020年ごろから通信講座を使用した合格者が増えてきて、現在では通信講座でも予備校と変わらないレベルの受験対策ができるようになったことから、通信講座での合格は当たり前になってきています。

では、予備校と比較して、通信講座のどのようなメリットがあるのでしょうか。

主なものとしては、以下のようなものが挙げられます。

・価格が半額から1/3以下

・スキマ時間の活用で勉強時間を確保しやすい

仕事の仕方が複雑化している現在においては、決まった時間に予備校に通うことはなかなか困難になっています。

通勤が当たり前だったころには会社帰りに予備校に、ということは苦ではなかったかもしれませんが、在宅勤務が広まった現在はわざわざ予備校のために外出するのは億劫という人が増えているようです。

また、予備校は一度でも休んでしまうとカリキュラムについていくのが難しくなり、脱落してしまうケースもあります。

通信講座はスキマ時間での学習に特化しているので、通勤時間や業務の合間に勉強時間を確保することができます。

さらに物価高で支出が増えた現在、価格が予備校のおおよそ1/3程度に収まるというのも大きな魅力です。

そのような事情から通信講座を選ぶ受験生が増えているのです。

中小企業診断士の通信講座は2強!?

以前は、通信講座業界の大手である「ユーキャン」や、「クレアール」という通信講座がありましたが現在は閉講となっており、中小企業診断士の通信講座はほぼ「スタディング」か「診断士ゼミナール」が独占している状況です。

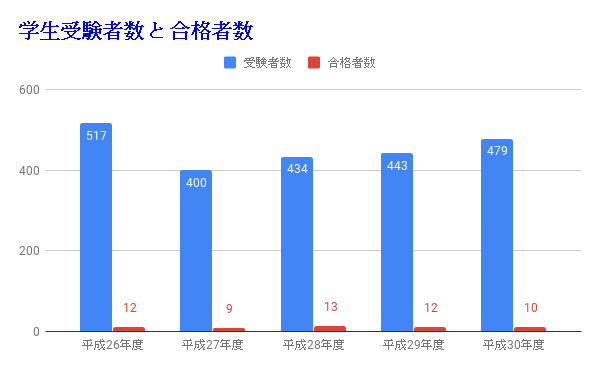

簿記や他の資格と比較して中小企業診断士という資格の通信講座が少ないのには実は理由があります。

それは試験科目の多さです。

中小企業診断士試験では1次試験では7科目、2次試験では4事例と、合計で11科目という多くの科目を受験する必要があります。

しかも、各科目は目まぐるしく出題傾向や難易度が変わるうえ、2次試験の4事例には模範解答がないという相当な予備校泣かせの試験なのです。

そのため、対策講座を作成し続けるのにはお金と人手がかかり、大手の資格予備校ならともかく、小規模の予備校などは費用対効果が低くなってしまうため、手を出さなかったり、撤退したりしてしまうのです。

よって、今現在残っているのが、今や老舗となった「スタディング」や「診断士ゼミナール」だけなのです。

最近ではアガルートという新興勢力も出てきていますが、受講生の規模を踏まえると、未だに「スタディング」と「診断士ゼミナール」が2台巨頭と言えるでしょう。

価格はどちらが安い!?

それでは、その2大勢力の「スタディング」と「診断士ゼミナール」の比較に入っていきましょう。

「スタディング」も「診断士ゼミナール」も価格が安いことを大きな売りとしています。

では、どちらがよりお得なのでしょうか。

まずは価格の比較から始めてみたいと思いますが、結論から申しますと下記の通りになります。

選び方のPOINT

・2年以上での取得なら診断士ゼミナールが安い!

診断士ゼミナールのコースは「一次二次プレミアムフルコース」のみの展開です。

スタディングは、「ミニマムコース」「スタンダードコース」「コンプリートコース」の3コースがありますが、カリキュラムと価格面を考慮すると比較対象は「スタンダードコース」になります。

それでは、この診断士ゼミナール「一次二次プレミアムフルコース」 ![]() とスタディング「スタンダードコース」

とスタディング「スタンダードコース」 ![]() の価格を比較していきましょう。

の価格を比較していきましょう。

一覧にしたのが下の表になります。

スタディングと診断士ゼミナールの価格比較表

| 通信講座名 | スタディング | 診断士ゼミナール |

| コース名 | スタンダードコース | 一次二次プレミアムフルコース |

| 一般価格 | 54,400円 | 59,780円 |

| 割引額 | 5~10%(クーポン使用時) | -5,000円(期間限定) |

| 冊子購入 | 14,900円 | 18,980円 |

| 模試代 | 4,290円 | なし(他社予備校の模試を受験) |

| 合格祝い金 | 10,000円 | 30,000円 |

※価格はすべて税込価格で揃えています。

一覧にすると上記のとおりですが、条件によってどちらがおすすめかは変わってきますので、場合分けして考えてみましょう。

短期決戦の場合はスタディングがおすすめ

初期投資額ということではスタディングの方が安くなります。

ご覧のとおり、2つのコースの料金は約5千円の違いがあり、ほとんど同程度の価格になっていますが、

「スタディング」は無料お試しに登録することで5~10%の割引クーポンが入手できるので、スタディングのほうが安く購入することができます。

よって、1年~2年の短期決戦を狙う場合には、冊子購入+5%~10%割引によって、よりお得な価格で購入できるスタディング「スタンダードコース」 ![]() がおすすめです。

がおすすめです。

ちなみにテキストは購入すべきかを悩むかたが多いのですが、テキストに書き込みなどしたい場合は、PDF印刷より冊子版を購入したほうが安くなりますので、購入することをおすすめしています。

詳しくは、スタディングのPDF印刷と冊子購入はどちらがお得かを検証を参考にしてください。

2~3年以上の場合は診断士ゼミナールがおすすめ

最初の支出額では「スタディング」が安くなりましたが、対して2~3年で合格を狙う場合は「診断士ゼミナール」がお得になります。

「診断士ゼミナール」には、

・合格祝い金が3年間有効

の2つの制度があるからです。

合格祝い金をいれれば、総額では診断士ゼミナール「一次二次プレミアムフルコース」の方が安くなります。

診断士ゼミナールでは3年以内に合格できれば合格祝い金として3万円が返ってくるので、最初に支払った受講料の大半を回収できます。

さらに、診断士ゼミナールには「3年間受講無料制度」という制度があります。

これは試験に合格できなかった場合でも、3年目までは無料でカリキュラムを継続できるという制度です。

「スタディング」にも低価格で延長できる制度はありますが、さすがに無料ではありません。

よって、2~3年間という長期で挑戦するのであれば、「診断士ゼミナール」を購入する方がお得になります。

カリキュラムはどう違う!?

ここまでは価格の面で比較をしてきましたが、ここからは両教材のカリキュラム内容の違いについて解説していきます。

結論からいうとカリキュラムのクオリティには大きな差はありません。

どちらの教材でもしっかり取り組めば合格できるクオリティがあります。

ただ、サービスの内容に多少の違いがありますので比較してみましょう。

どちらが自分にあっているのか、合格に近づける教材はどちらなのかの判断の参考にしてみてください。

動画教材の比較

通信講座で特に重要な教材が、動画教材です。

動画教材の優劣がその通信講座の優劣を決めると言っても過言ではありません。

スタディングと診断士ゼミナール、どちらにも講義動画教材があります。

ですので、どちらを選んでも移動時間などのスキマ時間で講義動画で学習をすすめることができるでしょう。

ただし、ふたつの動画教材では構成と役割に実は大きな違いがあります。

スタディングの動画教材⇒テキストの読み上げ

診断士ゼミナールの動画教材⇒テキストをもとにした講義

スタディングの動画教材は、テキストの読み上げです。

内容はテキストと全く一緒になります。

講師からの解説などは、基本的にはありません。

テキスト読み上げ形式のメリットは以下のようなものがあります。

・テキスト内容の刷り込みが可能

一方、診断士ゼミナールの動画教材は、テキストを踏まえた講義動画になります。

テキストの内容を講師が細かく解説してくれます。

講義動画形式のメリットは以下のようなものがあります。

・テキストとは違う角度での理解ができる

診断士ゼミナールの動画教材はテキストを読んだ上で視聴することで効果が高くなります。

ただし、初学者が予習がなしにいきなり講義から入るとうまく理解できない可能性があるでしょう。

よって、一日の学習スケジュールにも違いが出てきます。

動画教材(インプット)⇒問題集・過去問題集(アウトプット)⇒テキストで再確認(インプット)

テキスト読み(インプット)⇒動画教材で理解を深める(インプット)⇒問題集・過去問題集(アウトプット)

スタディングの場合は、まずは動画教材を視聴してインプットを始める形になります。

診断士ゼミナールはまずはテキストを読んで動画教材を視聴する形になります。

よって、朝に座学の時間をとれる方は診断士ゼミナール、そうでない方はスタディングを選ぶのがおすすめです。

テキストの比較

スタディングのテキストは、論点ごとに非常に詳しい解説がなされています。

さらに、大手の市販教材よりも平易でわかりやすい言葉が使われています。

これは、動画教材がテキストと同じ内容の読み上げであるため、耳から聞いても内容が理解できるよう最適化された結果だと思われます。

よって、文字数は診断士ゼミナールよりも多いですが、最初の段階でつまずきにくいテキストなのが特徴です。

診断士ゼミナールのテキストは、非常に簡略化されており、キーワードごとに簡単な説明と図表が掲載されています。

一見すると、これだけで内容を理解するのは難しい気がします。

しかし、診断士ゼミナールの動画教材は講義形式ですので、この講義でテキストの理解を深めるような仕組みになっているのです。

つまり、テキスト+講義で完結するのが診断士ゼミナールのテキストといえるでしょう。

テキストだけでもわかりやすいのがスタディング。

動画教材で補完して理解を深めるのが診断士ゼミナール。

という特徴を踏まえて検討するのがよいでしょう。

問題集・過去問題集の比較

スタディングの問題集・過去問題集の特徴はモバイル対応で、いつでもどこでもスキマ時間でアウトプットできることです。

スタディングの問題集・過去問集はWEB上もしくはアプリ上で解答するタイプで、冊子はありません。

その日の学習範囲について復習・定着させる役割を担っており、講義のテーマについての問題が約10問程度出題されます。

また、間違えた問題や気になる問題はチェックを入れてストックしておき、その問題だけを復習できる機能がとても便利です。

過去問集は「過去問セレクト講座」と「一次試験年度別過去問題集」の2種類が用意されています。

「過去問セレクト講座」はその日の動画講義のテーマについての過去問が数問、出題されます。

いわゆるテーマ別タイプの過去問集です。

一方、「一次試験年度別過去問題集」は直近2年分の過去問を通しで回答することができます。

スタディングの強みはとにかくこのアプリでの問題集が非常に使いやすいということでしょう。

一方で、診断士ゼミナールは冊子タイプの問題集です。

内容は、過去問17年分を分析し、頻出論点の強化を目指して作成されています。

診断士ゼミナールの問題集には、解法の解説動画があるのが強みです。

モバイル上で視聴することもできますので、家で問題集を解答⇒通勤時間などで解説動画を視聴、という流れで学習すると定着しやすいでしょう。

診断士ゼミナールの過去問題集は問題集と同様に冊子タイプであり、こちらは講義動画はありません。

この過去問集は年度別で、5年分の過去問集です。

ただし、テーマ別に過去問を解きたいという時には市販の教材を買い足す必要があります。

アプリの有無という点で、問題集を重視したい人はスタディングの方がおすすめできます。

結局、どちらの通信講座がおすすめ?

以上を踏まえたうえで、私個人的なおすすめをご参考までにご紹介いたします。

私はスタディング「スタンダードコース」 ![]() をおすすめいたします。

をおすすめいたします。

自分が使用して合格した通信講座というのももちろんありますが、それ以外にもおススメする理由があります。

その理由は、スタディングはアプリが圧倒的に優れているからです。

スタディングアプリの凄いところ

・学習時間管理システムで振り返りができる

・「勉強仲間機能」でライバルの進捗を確認できる

おすすめの理由① ダウンロード機能

まず、スタディングアプリにはダウンロード機能が実装されています。

通信講座の最大の弱点は学習効率が通信環境の影響を受けてしまうことです。

以前はダウンロード機能がなく、通信環境の悪い場所では動画が停止してしまったり、学習効率が下がることがありました。

2019年から実装されたこの機能により、あらかじめ教材をダウンロードすれば満員電車内や地下、地方など電波環境が悪いところでも快適に学習を進めることができるようになりました。

通信講座の最大の弱点を克服しているという点で、スタディングアプリは大変優れていると言えるでしょう。

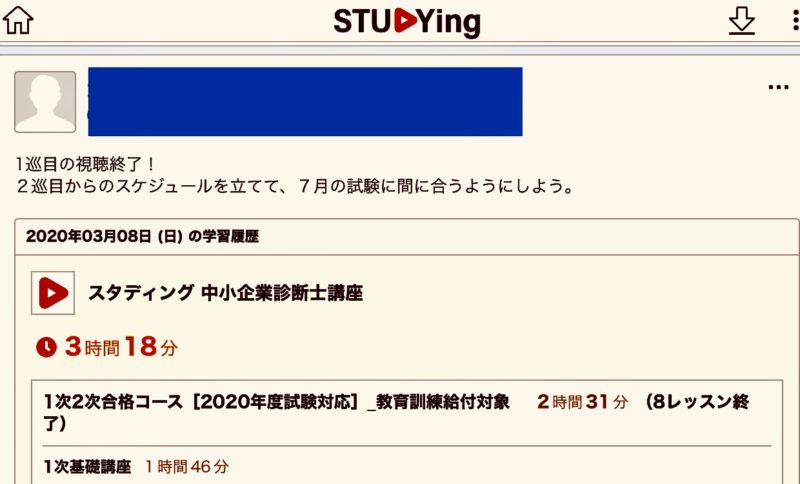

おすすめの理由② 学習レポート機能

また、スタディングアプリには学習時間を管理してくれる「学習レポート」という機能があります。

これは私の実際の「学習レポート」です。

このような形で、総学習時間やレッスン終了数など自分の学習履歴を細かく見ることができます。

学習を数か月続けると、自分の努力がどの程度なのか不安になり、合格できるのかと疑心暗鬼になる時期がやってくるでしょう。

そんな時に自分の努力のあとが見えれば、モチベーションを維持することができますし、努力をしてきた自分を信じることもできるのです。

また、合格までの学習時間を1000時間などと設定しておけば、自分の現在地を確認することもできます。

このような機能は「診断士ゼミナール」にはありませんので、これも「スタディング」をおすすめしたい理由のひとつです。

おすすめの理由③ 「勉強仲間機能」

通信講座のもうひとつの弱点、というよりも予備校通学の強みとして「勉強仲間ができる」というものが挙げられます。

同じ目標に向かって努力している受験生がまわりにいることで、切磋琢磨し、実力を向上させることができます。

また、客観的に自分の実力が受験生の中でどの程度なのかを常に知ることができるのも、大きなメリットです。

通信講座といっても独学ですので、私自身もまわりに中小企業診断士受験生がいないことが不安になることが多々ありました。

稀に喫茶店などで中小企業診断士のテキストなどを広げている人がいると、話しかけたくなる衝動にかられたほどです(笑)

現在のスタディングアプリには「勉強仲間機能」が実装されています。

このような形で他の受講生がどんな学習をどれほどしているのか知ることができます。

受講生の投稿に「いいね」やコメントを残すことができますので、お互いに励まし合って学習を進めることもできます。

また、自分がつい時間を無駄に過ごしてしまった時に他の受講生の学習状況を見ると自分を鼓舞することができるでしょう。

私が受講していたころにはなかった機能ですが、この勉強仲間機能があれば挫折する可能性も抑えられそうです。

このように、スタディングのアプリは通信講座の弱点をうまく克服するサービスが多数備えられています。

以上のような理由から、私はスタディングアプリが使える「スタンダードコース」をおすすめいたします。

スタディングアプリは無料体験ができる?

この「無料体験登録」をすると、上記で紹介した「スタディングアプリ」もスマートフォンにダウンロードすることができるようになります。

「ダウンロード機能」や「学習レポート機能」、「勉強仲間機能」などのサービスもすべて使ってみることができます。

スタディングvs診断士ゼミナール まとめ

元通信講座受講生の立場から、両方の教材を比較してみました。

最初に申し上げた通り、中小企業診断士試験は1年に1度しかないため、出来るだけ早く学習を開始することが何より重要です。

ある程度、教材を調べ終わったら早速、教材に取り掛かってみてください。

試験勉強もビジネスも、決断できることが最も大事なスキルですよ!

みなさんの努力が実を結ぶことを祈っています!