中小企業診断士試験の学習において、最も重要な教材がテキストです。

すべてのカリキュラムのもとになるのがテキストであり、テキストの良し悪しは教材の良し悪しとも言えます。

スマホで学習できる動画講座で人気が伸びている『スタディング中小企業診断士講座』。

私もスタディングの受講者でした。

私のスタディングアプリ上での学習時間です。

本日は、そんなスタディングのテキストについて、元受講生で合格者である筆者が本音でレポートしていきたいと思います。

これからスタディング中小企業診断士講座で学習をしてみようか検討している方の役に立てればと思います。

※本ページ内ではアフィリエイト広告を利用しています。

Contents

中小企業診断士試験勉強におけるテキストの位置づけ

まず前提として、中小企業診断士の試験勉強におけるテキストの位置づけや意味について考えてみましょう。

中小企業診断士をはじめとした資格勉強の教材としては、

②問題集

③過去問集

の3つが中心になります。

その中でもテキストは、中小企業診断士試験範囲の知識を広くインプットするためのベースの教材としての役割があります。

どの予備校の問題集も通常は、テキストでインプットしたものをアウトプットする訓練として位置づけられています。

そのため、テキストの質というのは教材の中でも最も重要であるといえるでしょう。

テキストが自分に合っているかの判断基準とは

とはいえ、どの予備校のテキストは最適化されており、しっかり取り組む前提ならばどのテキストを選んでも合格レベルの実力を得ることは可能でしょう。

しかし、各社、表現や範囲に微妙な違いが人によって合う・合わないと感じることがあるのは事実です。

では、自分に合ったテキストとはどのようなもので、何を判断基準にすればよいのでしょうか。

その判断基準として、私は以下の2つを挙げています。

・網羅性・・・テスト範囲をどれだけ広くカバーしているか(細かい論点まで網羅されているか)

まず、『わかりやすさ』とはテキストを読んだときの理解のしやすさを意味します。

具体的には、平易な言葉を用いて解説されており、難解な専門用語が少ないものを指します。

カラフルな図表やイラストを多く使用し、読んでいて楽しいようなものも含みます。

初学者で、中小企業診断士試験の出題ジャンルに触れていない方については、できるだけ易しい解説のテキストが適しているでしょう。

なぜなら、中小企業診断士の独学生(非予備校生の意味)の最大のハードルは『挫折による断念』だからです。

難しいテキストは読んでいてもあまり面白くなく、あなたの学習への意欲を減少させてしまいます。

次に『網羅性』とは、中小企業診断士本試験の出題範囲をどれだけ広くカバーしているかを示しています。

具体的には、数年に1度しか出題されない論点や、これまでは出題されたことがないが今後出題されそうな論点までしっかり拾っているようなものを指します。

中小企業診断士一次試験で高得点を取りたい、と考えるならば『網羅性』の高いテキストを選ぶとよいでしょう。

では、『わかりやすさ』と『網羅性』が高ければ良いテキストなのでしょうか。

実は、人によっては違ってきます。

普段から『わかりやすい』テキストに慣れていると、中小企業診断士試験の難解な問題文、選択肢に対応できなくなります。

一方、普段から専門用語を適度に使用されているテキストを使えばある程度難しい問題にも対応できます。

また、『網羅性』が高いテキストを隅から隅まで学習していると最も重要な「頻出論点」がおろそかになりやすいです。

対して、『網羅性』が低い=頻出論点に絞ったテキストは合格点である60点を狙いやすくなります。

以上より、自分のレベル感に合ったテキスト=挫折しにくいテキストで、自分の狙う得点レベルに合わせた網羅性のテキストが自分に合ったテキストだと言えるでしょう。

スタディングテキストの評価

では、以上を踏まえてスタディングのテキストを評価してみましょう。

| 総合評価 |

|

||

|---|---|---|---|

| わかりやすさ |

|

||

| 網羅性 |

|

||

わかりやすさ

解説の表現はすべてかみ砕いた表現で記載されており、初学者でも挫折することはないでしょう。

大手予備校のTACやTBCのテキストも評価していますが、それらと比較してもかなりやさしい構成となっています。

これは恐らく、動画や音声で耳から聞いてもわかるように簡単な言葉で解説することを意識して作成した結果だと思います。

網羅性

『網羅性』については低いという評価をしました。

これは公式HPや動画講義でも言っていますが、スタディングの学習範囲は『中小企業診断士試験は60点をとれば合格』という考えに基づき、意図的に学習範囲が絞られています。

頻出論点を集中的に、深く学ぶことで60点を取ることに特化した内容になっています。

もし、7科目の中で苦手な科目があり、ほかの得意科目でどうしても高得点を狙う必要がある方は、他の会社の教材の買い足しを検討することをおすすめします。

総合評価

総合評価は、かなり高いと言えるでしょう。

わかりやすい解説で、範囲を絞り、テキスト⇒問題集⇒過去問集を高回転させることで実力をつけていけるテキストです。

初学者にとっては大手の教材の中でも最も挫折しにくく、合格レベルまで一直線で駆け抜けるようなイメージですね。

網羅性の評価において範囲は『狭い』という評価をしましたが、それを補う『実戦フォローアップ講座』が準備されており、あまり頻出でない論点もカバーできるようになっています。

断言できることは、スタディング テキストは合格水準をとるために必要十分な内容であるということです。

この評価は他社大手予備校のテキストをしっかりと吟味したうえで比較していますので、信頼できる評価だと思います。

ほかの予備校系のテキストについて知りたい方はこちらの記事も参考にしてみるとよいでしょう。

スタディングのテキストの特徴

それでは、以上を踏まえてスタディングのテキストについて評価していきます。

スタディングのテキストはウェブ上で見られる

スタディングのテキストは、すべてのコースについています。

このテキストはウェブ上で見ることも、ダウンロードしてPCで見ることもできます。

このテキストはPDFファイルで提供されますので、PCやタブレット端末で見られることはもちろんですが、スマホで見ることもできます。

ですので、移動中に読むことが可能です。

個人的には、スマホで読むには文字が小さく、読みにくいと感じていました。

ですのでPCかタブレット、もしくは印刷して紙で読むのをおすすめします。

スタディングテキストは紙媒体でも見られる!

上記のように、PDFファイルを印刷すれば紙媒体で読むこともできます。

また、カラー印刷された冊子をオプションで購入することもできます。

テキストセットは、【7科目セット】9,980円です。

スタディングのオプション購入ページで一購入することができます。

スタディングテキストのダウンロード・印刷・冊子購入はどれがおすすめか

これについては、個人の学習スタイルや環境によるというのが結論です。

私ははじめテキストPDFファイルをPC上にダウンロードして読んでいました。

しかし、要点をマークしたり、書き込みをしたかったので、二周目からは家庭用のプリンタで印刷をして使用していました。

また、私が持っている媒体はスマホかタブレットモードになるPCだけでしたので、テキストを読むにはPCを持ち歩く必要がありました。※前述のとおり、スマホでテキストを読むのは苦手だったためです。

重いPCを持ち歩くのがおっくうだったので、後半は紙に印刷したテキスト+スマホで動画&問題集というコンビネーションでした。

冊子版テキストのオプション購入については、内容自体はダウンロード版と全く一緒ですので、無理に購入する必要はないと思います。

ただ、私のように紙のテキストで学習したい場合は冊子の購入を検討してもよいでしょう。

スタディングテキストは印刷したほうが安い?冊子を購入したほうが安い?

上記のように私はテキストは印刷して対応しましたが、2点ほどデメリットを感じていました。

それは、

・印刷する方が実は費用がかかっているかもという疑念

でした。

まず、家庭用のプリンタで印刷すると膨大な時間がかかるということです。

私の持っているプリンタは裏表印刷するためには表だけプリントされた紙をひっくり返す必要があり、その間はプリンタから離れられない状態でした。

この時間は非常に無駄だったと感じています。

それこそスキマ時間で勉強を進めればよいのでしょうが、プリンタが気になって集中できませんでした。。。

さらに、印刷するインク代や紙代などのコスト面でも不安がありました。

スタディングのテキストのページ数は一講座分で大体30p~40pあります。

講座数は1科目ごとに10講座前後ずつあります。

よって、1科目でページ数は300~400pほどにもなります。

これが7科目ありますので、すべて家庭で印刷するには膨大な紙とインクの量が消費されます。

また、時間も相当な時間を消費することになります。

当初、テキストセット分を9,980円節約したつもりでしたが、これは果たして本当に得だったのかはかなり疑問でした。

詳しくは下記でご紹介いたしますが、結論は、オプションセットを購入したほうが安いという結果になりました。。。。

結論:テキストを紙で読みたいのなら冊子購入がおすすめ

簡単にご紹介します。

私のプリンタは9円/ページのインクのコストがかかります。(メーカー公式HPより)

これにA4紙が1円/枚かかりますので、両面印刷するとしても1ページ印刷するコストは約9.5円になります。

テキストオプションセットが約一万円ですので、1053枚以上印刷する場合には赤字になってしまいます。

前述の通り、1科目で大体300Pほどですので、3科目+@以上の印刷でオプションのコストを上回ります。

ほとんどの家庭用プリンタで印刷コストは大差ないと思われますので、紙で印刷する方が高コストであることが分かりました。

ですので、紙でテキストを読みたい派の方はオプション購入をおすすめします。

自分で印刷するよりも見た目も良いですし、ホチキスが外れてボロボロになることも少ないでしょう。。。。。悔しい。

ただ、何度も言いますが内容自体はPDFでも冊子でも一緒ですのでPC上やタブレット上で十分の方は購入は不要です。

さらに、後から追加で購入も可能ですのですぐに必要か判断できない場合は最初は購入を見送るのも良い手かと思います。

スタディング テキストでの勉強法についてのQ&A

では、最後にスタディングテキストについてのよくある疑問点について解答していきます。

スタディングは講義があるからテキストは読まなくてもよい?

これは大きな間違いです。

動画を視聴していても、かならずテキストは読みましょう。

なぜなら、テキストの内容で動画で解説されない部分があるからです。

動画講義では、本文はすべて解説されますが、『補足』の部分は解説されません。

この『補足』はなかなか重要な内容が多いので、講義ばかりでテキストを読まないとこの部分がすっぽり抜けた状態になります。

教材を使いこなすためにも、かならずテキストは講義動画とは別に読むようにスケジュールを立てましょう。

講義動画が先か、テキストが先か

これも各人の好き好きかと思いますが、個人的には動画⇒テキストがおすすめです。

私の使い方をご紹介しますと、

②その後のスキマ時間や帰宅時間で問題集・過去問集を終える

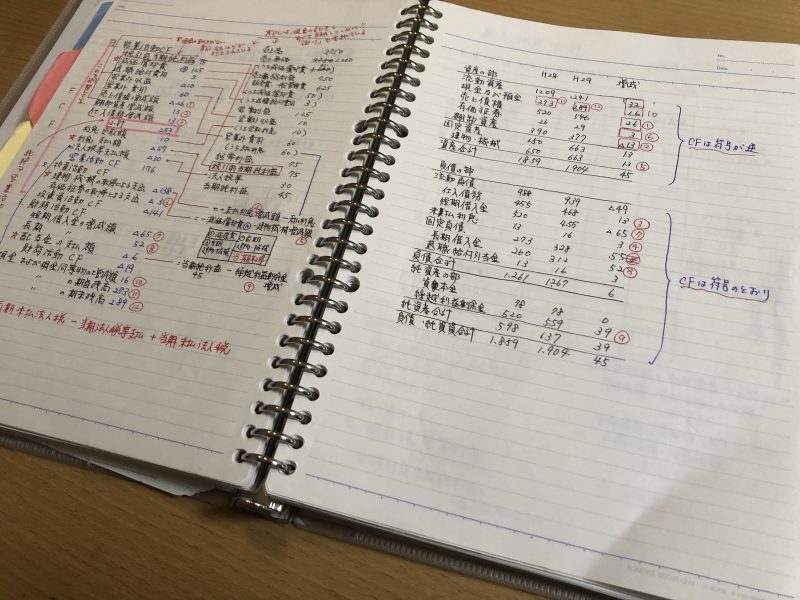

③帰宅後に机の上で必要であればまとめノートを取りながら、じっくりとテキストを読み込み

これで一日にその講座の内容が3回転(動画⇒問題集⇒テキスト)しますので、最後にテキストを読み終わるころにはかなり頭に入った状態になります。

では、なぜ動画⇒テキストの順なのかというと、スケジュールをきっちり回すためです。

まず最初にテキストを読んでしまうと、読破するのにどれだけ時間がどれだけかかるか予想がつきません。

テキスト読破がずれ込むとその後の問題集への取り組みがずれ込み、押し出されてしまうことになります。

さらに学習の習慣がついていない初期は夜の学習時間がとれないことが多くあります。

こうなると一日1講義終了のペースが崩れてどんどんスケジュールが押していくことになり、ひいては試験までに十分な習熟度が得られないリスクになります。

一方動画講義はその日の講義時間が明記されており、必要なら1.25~2倍の倍速再生ができます。(最大3倍速再生が可能ですが、初学者にはおすすめできません)

倍速再生だと理解できない人は、動画後半の『記憶フラッシュ』を飛ばしてもよいでしょう。

つまり、朝の通勤時間に終えられる計算が立ちますのでスケジュールのずれ込みを回避することができます。

読めなかったテキストは2周目に読むか、スケジュールに余裕ができた時に読めばよいでしょう。

とにかく、一周目は理解度が低くてもスケジュール通りにまわすのが大切、というのは頭に入れておいてくださいね。

まとめノートは作った方がよいか

これは個人個人の学習スタイルによると思いますが、初学者で学習スタイルが確立していない方は、

テキスト内容のまとめノートを作ることをおすすめします。

なぜなら、

・知識の蓄積ができる

・ファイナルペーパーとして活用できる

というメリットが得られるからです。

まとめノートについて、下記の記事で詳しく書いていますので参考にしてみてください。

スタディング テキストの評価まとめ

いかがでしたでしょうか。

スタディングのテキストについてほぼ網羅できたと思います。

中小企業診断士試験は大変な難関資格ですが、学習をするだけでも世界が広がっていくことを感じられる非常に面白い資格です。

一年間の勉強期間は本当に大変でしたが、人生で最も充実した時間でもありました。

資格に合格した事実よりも、挑戦した事実の方が私の人生を大きく変えてくれました。

もし、

今の自分をもっと高めたい!

変化のない日常を意味のあるものに変えたい!

とあなたが考えるならば、絶対に中小企業診断士試験に挑戦すべきです。

あなたの挑戦と努力が報われることを願っています!!!